在建筑施工中,混凝土的质量关乎建筑的安全性与耐久性。其中,混凝土麻面问题不仅影响建筑的外观,更可能隐藏着影响结构稳定的隐患。这一问题让不少施工人员头疼不已,今天,就带大家深入剖析导致混凝土麻面的五大关键原因。

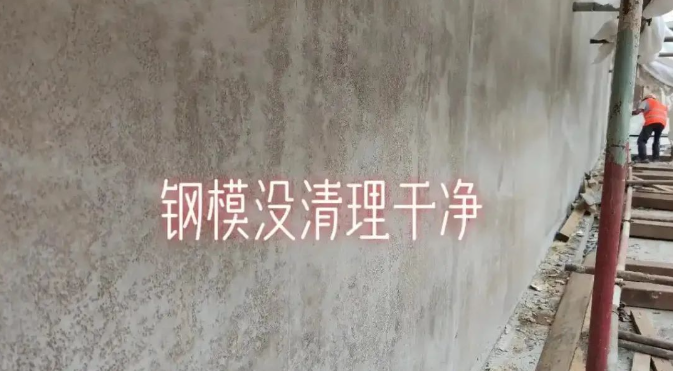

(1)含气量与引气剂的影响: 当下,混凝土输送主要采用车辆直接倾倒和泵送两种方式。无论哪种方式,都可能使混凝土含气量异常增加。在泵送混凝土的实际应用中,由于其用量大,为确保可泵性,常需添加适量引气剂。然而,市场上引气剂种类繁多,性能差异显著。部分引气剂在混凝土中会产生较大气泡,且这些气泡表面能低,极易相互连通形成大气泡。当振捣操作不合理时,这些大气泡无法完全排出,就会在硬化后的混凝土表面留下麻面缺陷。从微观角度来看,混凝土内部是一个复杂的多相体系,气泡的存在改变了混凝土的微观结构。大气泡的存在削弱了混凝土的内部结构强度,且在表面形成的麻面会降低混凝土的抗渗性和耐久性。 (2)配合比不当问题: 混凝土配合比是决定其性能的关键因素。若配合比设计不合理,会导致坍落度不稳定。当混凝土过于粘稠时,内部的气泡在振捣过程中难以排出。这是因为粘稠的混凝土阻碍了气泡的上升运动,使气泡被困在混凝土内部,最终在硬化后的表面形成麻面。配合比中的水灰比、砂率、水泥用量等参数相互关联,任何一个参数的偏差都可能引发混凝土工作性能的改变。例如,水灰比过小会使混凝土过于干硬,而砂率不合理会影响混凝土的和易性,这些都间接增加了麻面出现的几率。 (3)水泥助磨剂的影响: 一些水泥厂为提高水泥细度并节约电能,会在磨粉过程中添加助磨剂。但部分助磨剂具有引气性,且引入的气泡不均匀、偏大。这些异常气泡在混凝土硬化过程中无法均匀分布,导致混凝土内部结构不均匀,从而在表面形成麻面。从水泥的水化反应角度分析,助磨剂的不当使用会干扰水泥的正常水化进程,影响水泥浆体与骨料的粘结,进一步降低混凝土的整体性能。 (1)模板清理不彻底: 模板表面若残留干硬水泥砂浆等杂物,在拆除模板时,这些杂物会与混凝土表面紧密粘结,导致混凝土表面被粘坏,形成麻面。模板清理是混凝土施工前的重要准备工作,若清理不彻底,不仅会影响混凝土外观,还可能使模板与混凝土之间的粘结力分布不均,在后续施工中引发更多问题。 (2)模板湿润不足: 对于木模板而言,若未充分浇水湿润或湿润程度不够,在混凝土浇筑后,模板会迅速吸收构件表面混凝土的水分,使混凝土失水过多。混凝土失水会导致其内部水化反应不完全,表面结构疏松,从而出现麻面。此外,干燥的模板还会因与混凝土之间的水分交换而产生较大的温度应力,进一步破坏混凝土表面结构。 (3)模板破损: 木模板经过多次循环使用后,容易出现飞边、破损等缺陷。这些缺陷会破坏模板的密封性和稳定性,在混凝土浇筑过程中引发跑模、胀模、漏浆等问题,同时也不可避免地导致麻面。破损的模板无法为混凝土提供均匀的支撑力,使混凝土在成型过程中受力不均,影响其外观质量和内部结构。 (4)脱模剂涂刷问题: 模板脱模剂的涂刷质量直接影响混凝土表面质量。若脱模剂涂刷不均匀、局部漏刷或失效,硬化后的混凝土表面会与模板粘结,拆模时就会造成麻面。脱模剂的作用是在模板与混凝土之间形成一层隔离膜,降低两者之间的摩擦力和粘结力。涂刷不当会使隔离膜不完整,无法有效发挥作用,导致混凝土表面受损。 (1)矿物油类脱模剂: 不同矿物油类脱模剂的粘度各异,且同一种矿物油类脱模剂在不同环境温度下粘度也会发生变化。气温较低时,附着在模板上的矿物脱模剂粘度较大,新拌混凝土面层的气泡一旦接触到粘稠的脱模剂,即使经过合理振捣,也很难沿模板上升排出,从而直接导致硬化混凝土表面出现麻面。从物理原理上看,高粘度的脱模剂增加了气泡排出的阻力,使气泡在混凝土表面聚集,形成麻面缺陷。 (2)水乳化油类脱模剂: 水乳化油类脱模剂虽粘度低,但部分产品选用的乳化剂引气性较大。这些乳化剂在混凝土中会引入过多气泡,且这些气泡难以在振捣过程中完全排出,最终在硬化混凝土面层形成麻面。乳化剂的引气性会改变混凝土内部的气泡结构,使气泡数量增多、尺寸变大,降低混凝土的密实度和表面质量。 (3)聚合物类脱模剂: 聚合物类脱模剂粘度较低、引气性较好,理论上有利于混凝土表面质量的控制。然而,由于其成本较高,施工单位在实际应用中使用较少。这也从侧面反映出在混凝土施工中,成本因素有时会影响脱模剂的选择,进而影响混凝土的表面质量。 (1)振捣不充分: 为防止混凝土分层,在混凝土入模后,需按规定进行振捣。但在实际施工中,施工人员因担心胀模等问题,不敢充分振捣,导致大量气泡无法排出,最终在硬化混凝土表面形成麻面。振捣是混凝土施工中的关键环节,合理的振捣可以使混凝土更加密实,排出内部气泡。振捣不充分会使混凝土内部存在大量空隙,不仅影响表面质量,还会降低混凝土的强度和耐久性。 (2)浇筑厚度不当: 施工时为赶进度,往往会将浇筑厚度控制得过厚。这会使气泡排出的行程过长,即使振捣时间达到规定要求,气泡也很难完全排出,从而导致硬化混凝土表面出现麻面。从流体力学角度分析,气泡在混凝土中的上升速度与混凝土的粘稠度、气泡大小以及上升路径有关。浇筑厚度过大增加了气泡上升的距离和阻力,使气泡难以排出。 (3)拆模问题: 拆模过早、用力过猛,会使混凝土部分表面被粘掉,形成麻面。混凝土在达到一定强度后才能拆模,过早拆模会使混凝土表面强度不足,无法承受拆模时的外力。而用力过猛则会直接破坏混凝土表面结构,导致麻面的出现。 气泡内部含有气体,其体积变化对环境温度极为敏感。环境温度高时,气泡体积变大,承载力变小,容易破灭,在混凝土表面形成麻面。这是因为温度升高会使气泡内气体膨胀,当气泡无法承受内部压力时就会破裂,在混凝土表面留下痕迹。相反,环境温度低时气泡体积变小,承载力较大,不容易形成联通气泡,即使混凝土结构面层有气泡,气泡也很小,对混凝土结构外观影响不大。 混凝土麻面问题的产生是多种因素共同作用的结果。在施工过程中,只有从混凝土原材料选择、模板处理、脱模剂使用、施工操作以及环境因素等多个方面进行严格把控,才能有效避免麻面问题的出现,确保混凝土的质量和建筑工程的顺利进行。